Non conosco la sua data di nascita, non so dove sia sepolto. La leggenda di famiglia narra che fosse soprattutto un gran giocatore, e che si fosse giocato tutto, ma soprattutto la dote di mia nonna – nata borghese e benestante e madre dei suoi quattordici figli: dodici maschi e due sole femmine, mia madre e la zia che l’ha aiutata ad allevarmi – .

Non conosco la sua data di nascita, non so dove sia sepolto. La leggenda di famiglia narra che fosse soprattutto un gran giocatore, e che si fosse giocato tutto, ma soprattutto la dote di mia nonna – nata borghese e benestante e madre dei suoi quattordici figli: dodici maschi e due sole femmine, mia madre e la zia che l’ha aiutata ad allevarmi – .

L’ho incontrato un’unica volta, a una riunione di famiglia. La parte francese della mia famiglia, la più numerosa e prolifica ma anche la più desiderosa di ritrovare le radici. Eravamo tutti cugini primi, riuniti intorno a un tavolo di ristorante nell’antichissimo anfiteatro naturale de La Brigue, dopo aver vagabondato nei dintorni parlando di nonni e bisnonni e delle loro – presunte – gesta. Fuori, sui terrazzamenti millenari, le vigne della mia prima infanzia promettevano bene.

Ho letto, sul libro scritto da un vecchio amico giornalista, una riflessione sulla memoria delle proprie origini. Ora non mi vengono le parole esatte, né ritrovo il libro, ma ricordo bene, invece, che egli scriveva dell’importanza di ricordare chi è venuto prima di noi: non solo i genitori e i nonni, ma gli antenati, per capire meglio, per conoscersi meglio. E’ una lettura di almeno vent’anni fa e avevo ancora la possibilità di incontrare i miei antenati e la storia del loro tragitto nella vita e nei luoghi; molti vecchi erano ancora vivi e avevo (e ho sempre) memoria dei loro racconti. Da parte di mio padre e di mia madre mi sono rimasti documenti e scritti personali, certificati – una prima comunione a Goeschenen nel 1880, una Médaille de Sainte Hélène conferita da Napoleone III al trisavolo Pierre nel 1821, foto e documenti della nonna materna e di quella paterna -, ma lui non lo conoscevo. Eppure era il nonno, morto prematuramente, in una sera d’inverno, lasciando vedova mia nonna, incinta del quattordicesimo figlio a cinquant’anni. Tornato a casa dopo una bisboccia, era rimasto all’addiaccio sul calesse tutta la notte, forse ubriaco, anche se non sta bene dirlo, perché dopotutto era il nonno. Nessuno ne parlava, né gli zii né mia madre, soprattutto non me ne ha mai parlato mia nonna, che deve aver vissuto una vedovanza durissima, di lavoro e accudimenti, per crescere tutti quei figlioli, con la dote sfumata insieme al marito. Di lei mi è rimasta una spilla di filigrana con un lapislazzulo striato, che faceva parte del suo modo di vestire e che ha lasciato a mia madre, negli ultimi anni di vita.

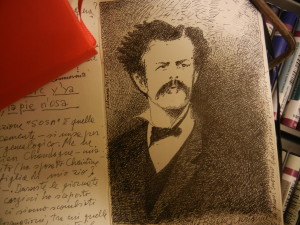

Ma il nonno non c’è, non c’è mai stato, non parole e nemmeno immagini, fino a quel giorno di maggio di pochi anni fa, a La Brigue, quando mia cugina Christine e suo marito Lucien hanno tirato fuori la foto color seppia, vecchia ma intatta, e ho riconosciuto il volto di mia madre (fronte alta e sguardo tra severo e riservato) nell’uomo che usciva dallo sfondo scuro con una giacca e una cravatta annodata spavaldamente sulla camicia candida che sarebbe piaciuta a Gianfranco Ferrè.

Tutti i cugini francesi la conoscevano bene quella foto – Christine l’aveva avuta dal padre, uno dei pochi zii scampati dalla guerra – ma io non l’avevo mai vista prima. Ormai eravamo alla fine dei tre giorni trascorsi insieme e chissà quando ci saremmo ritrovati; Lucien mi stava raccontando la ‘numerazione’ SOSA che serve per costruire un albero genealogico, mio cugino Jean Pierre ha tirato fuori il galoubet du tambourin e si è messo a suonare un’aria provenzale. Intorno al tavolo scioglievano la lingua a mio beneficio, cugini e cugine, con motti e ricordi; il vino diluiva rancori e rimpianti e io disegnavo, copiando con la foto, tre generazioni di sguardi famigliari, mentre una cugina vecchissima a capotavola si chiedeva, a mio beneficio: les chaussettes de l’archiduchesse sont elles seches?